Преподаватели политеха -выпускники лицея №8 Нижнего Новгорода, участники Великой отечественной войны

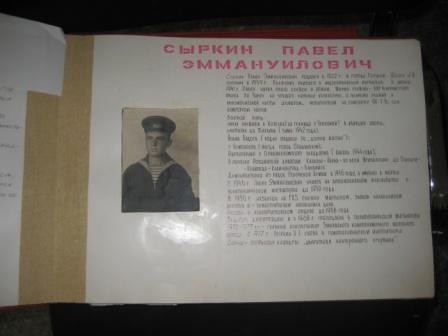

Павел Эммануилович Сыркин

Профессор кафедры Двигатели внутреннего сгорания, доктор наук Сыркин Павел Эммануилович проявлял главные качества истинного учёного ещё с детских лет.

Целеустремлённый, уверенный в своих силах, занимаясь моделированием самолётов, кораблей, аэромобилей и электромоторчиков в школе, демонстрируя их на выставках и побеждая, тогда уже знал, без капли сомнения, что станет инженером. А потому, любимым его школьным предметом была физика и химия, не терпящие приблизительности; ведь точность – неотъемлемая часть в выполнении любого дела, необходимая для достижения требуемого результата.

По окончанию школы он без труда определился с выбором института, ведь изменить своему решению, своей мечте он не мог. Но путь к ней был перекрыт войной.

В январе 1941года Павла Эммануиловича призывают в армию со второго курса института. Он служил в военно-воздушных силах на границе с Эстонией.

В силу высокоразвитого чувства долга перед Родиной, от армии тогда никто не увиливал.

Дорога в армию для Павла Эммануиловича стала дорогой на фронт.

Зима 1941-1942г.г. была самой тяжёлой за всю Великую Отечественную войну. Все продукты тогда переправляли в блокадный Ленинград. Солдаты голодали. Неожиданно сильные зимние морозы, плохое снаряжение, плохая техника, беспрерывная гибель людей, устаревшие самолёты, непревычно тёмные тревожные ночи в землянках выбивали из колеи; но в победе никто не сомневался. Они верили в страну, в людей.

Поддерживание строгой дисциплины, отсутствие распущенности в частях способствовало добросовестному труду, качественной работе; работе за Родину.

Пройдя путь от границ с Эстонией до Тихвейна, им приходилось отступать. Они двигались на Запад, через побережье Ладожского озера в Прибалтику. Но всё это время нетерпеливая необходимость ощутить вкус Победы, разбить врага, помогала им в сражениях.

Сыркин П.Э. участвовал во взятии Мемеля (Клайпеда), Кёнигсберга (Калининград), Пиллау (Балтийск).

Роль каждого в Великой Отечественной войне была значима. Все стремились к победе, жертвуя собой: одни – сражаясь в боях, другие – обеспечивая исправность техники, третьи – трудясь в тылу.

Павел Эммануилович Сыркин в первые дни войны был шофёром. Приходилось проводить на колёсах несколько дней подряд. Порой машины застревали в болотах, но взаимовыручка, целеустремлённость и поддержка всегда выводили из трудной ситуации, ведь расслабляться было нельзя, потому, что от их работы зависела работа лётчиков – они перевозили детали для самолётов.

Павел Эммануилович был водителем на «дороге жизни» через Ладожское озеро. Им приходилось пробиваться через окружение блокады Ленинграда. Это были суровые дни. Работали только ночью – трассу обстреливали.

П.Э. Сыркин хотел быть лётчиком. По состоянию здоровья его не взяли, но война проходила для него в неразрывной связи с аэродромом. Ночью он отвечал за освещение взлётно-посадочной полосы (на его машине устанавливали прожектор).

Ему приходилось быть и мотористом. Каждая минута проводилась в напряжении – необходимо всегда быть на чеку. Машины тогда были старые и их надо было ремонтировать. Ведь от состояния техники зависел исход войны.

Немецкую границу Павел Эммануилович переходил уже, будучи комсоргом авиационной части. В его обязанности включался обход части. Бывало, что ночью объявляли тревогу:

«Немцы!!! – а их нет».

Упорство и вера молодых ребят помогали выживать.За всю войну Павел Эммануилович ни разу не был ранен. Он и его товарищи не верили в погибель.

Ступая по Германской земле, их не охватывало ощущение страха. Утоляя чувство любопытства, возникающее от близости невиданных ранее земель, они общались с местным населением и шли на запад. Им было интересно «проехаться» по «далёкой» Германии. Победа была уже «в кармане». Сыркин П.Э. встречал её, будучи в резерве.

В другой исход войны он не верил никогда.

Научное любопытство, упорство и целеустремлённость – главные качества истинного учёного. Первое, что он сделал по возвращению домой – помылся и через два дня пошёл в институт вперёд к своей мечте.

П.Э.Сыркин стал инженером. Одним из его изобретений стал V-образный 8 цилиндровый двигатель, который продолжает изготавливаться до сих пор и используется в автобусах ПАЗ.

Павел Эммануилович – человек, умеющий ставить перед собой цели; а потому, вопреки суровой правде войны, реализация своей мечты для него не стала возможной.

Юрий Николаевич Соколов

Лауреат Ленинской и Государственной премии Юрий Николаевич Соколов внёс выдающийся вклад в развитие радиолокационной техники. В1950 году после окончания Горьковского политехнического института он пришёл в С.К.Б. завода имени В. И. Ленина (преобразованное потом в НИИ радиотехники) и здесь проработал почти 40 лет, до своей трагической гибели в июне 1988 года. Юрий Николаевич был одним из тех, для кого юношеское увлечение радиолюбительством, столь распространенное в 30-е годы, определило дальнейший выбор жизненного пути. Это был человек решительного характера с чувством достоинства и бескомпромиссности, проявляющийся еще в школе. В 6-м классе он отказался писать сочинение на тему “Мой герой – Павлик Морозов”. Пионер Павлик Морозов донёс на своего отца, который во время продразвёрстки спрятал хлеб, чтобы семья не погибла весной с голоду. На примере этого пионера воспитывалось не одно поколение. Юра объяснил свою позицию учительнице: не хочет он походить на Павлика Морозова, так как тот – предатель, и никаких чувств у него кроме презрения не вызывает. Второй конфликт в школе произошел у Юры в страшном 1937 году. Это было время, когда, по словам современников во всей стране искали врагов народа, арестовывали многих известных в городе людей. Каждый день кто-то не приходил в школу: родителей сажали, а детей отправляли в детские дома. Подозрительность охватила всех, и доносительство стало нормой. Юре было 15 лет. Он учился в 8-м классе и был членом комитета комсомола школы. Секретарь комитета заболел, и Юра временно его замещал. Один из одноклассников написал директору школы донос о том, что Соколов скрыл своё буржуазное происхождение (его дед был полковником царской армии). Следовательно, ему никак нельзя доверять руководство комитетом комсомола. Срочно собрали комсомольское собрание, на котором присутствовал секретарь райкома комсомола. На собрании Юра сказал, что он ничего не скрывал. Дед его, действительно был полковником царской армии, но после революции он перешел на сторону красной армии и сражался на стороне красных. Это было написано в анкете и в любой момент можно было проверить.

Юрий Николаевич слыл в школе человеком кристальной честности, пользовался у ребят авторитетом. “Авторитет добывай себе сам, своим умом и поступками” – Ю. Н. Соколов знал это с самого детства. По окончанию школы он поступил в Политехнический институт на радиофак. Учился очень хорошо и все 5 лет руководил научным студенческим обществом. Ю. Н. Соколов был призван в армию в 1940 году (тогда ему было 18 лет) и служил под Ленинградом. В день начала войны, в воскресенье 22 июня 1941 года, Юра и его мама гуляли по Невскому проспекту (Мария Владимировна приехала навестить сына). С первыми словами речи наркома иностранных дел Молотова, Юра понял, что должен тут же вернуться в свою часть, которая стояла в Петербурге. Марии Владимировне же надо было возвращаться в Горький. Проводить маму Юра не смог и поэтому очень тревожился о её судьбе. Позже, в письме домой он написал: “Я сразу понял там, на Невском, в чём дело. Хотел осторожно рассказать тебе. А остаться, понимаешь, не имел никакого права перед Родиной. Потом очень долго мучился, что оставил тебя одну, не знающей всей истины Прости мне мамочка такую жестокость, но я не мог иначе”. Понять весь ужас войны мы не сможем никогда, но ощутим её страшную силу тогда, когда осознаем, как в первые же недели она приводила к мыслям о самоубийстве людей, сильных духом и телом; говоря о том, как было им тяжело переносить эти нравственные страдания и муки. Сомнения в верности пути, по которому вёл страну Сталин, впервые появлялись именно тогда. А потому каждого, кто хранил в себе чувство сопротивления, кто боролся, можно считать героем. Призванный в армию за год до начала Отечественной войны, Ю. Н. Соколов был сразу же направлен радиошколу и с первых дней войны и до её конца обеспечивал связь в боевых порядках войск непосредственно на передовой.

В письмах от 26 июня 1941 года он пишет: “Меня выпустили из школы радистов старшим сержантом и направили единственного на мощную станцию; наверное, так и не увижу передовой линии, так как моя рация должна быть на расстоянии 50-75 километров от неё”. Характерно, что когда Ю. Н. Соколову, проявившему себя грамотным связистом, предложили вместо действующей армии офицерское училище, он в конце анкеты написал: “Желания учиться в училище не имею, заполняю анкету в силу приказа”. Уже тогда 19-летний юноша осознал меру ответственности офицера за солдат. Ведь согласно воинскому уставу любой приказ надо было выполнять даже в случае его откровенной нелепости, понимая, что это приведёт к гибели. Юрий Николаевич участвовал в обороне Ленинграда, в боях у знаменитой Невской Дубровки, в прорыве блокады, в освобождении Прибалтики. Во время блокады, продлившейся 900 дней, бывало, на фронте солдатам выдавали один сухарь на день; но и это казалось удачей, ведь в Ленинграде, отрезанном от остальной части страны танковыми соединениями ещё вначале сентября 1941 года, были съедены все крысы, кошки, собаки и птицы, люди варили собственные кожаные ботинки. Это был голод войны, унёсший миллионы человеческих жизней. К лету 1942 года с продуктами стало получше. Юра спешил обрадовать родителей, что ежедневно получает 600 грамм хлеба, 65 грамм жиров, 75 грамм крупы. Открытка от 14 июня 1942 года: “Живём мы в настоящее время недурно. Питаемся хорошо. Правда, после Зимовки глаза у нас жадные, но от этого нужно годами излечиваться. Психологически это интересно, а физически – не особенно. Во всяком случае, выглядим хорошо. Даже жирок некоторый начинает откладываться. Жаль, не могу сфотографироваться, а то послал бы в доказательство карточку. Зато я научился ценить такие простые вещи, как хлеб и соль”; (Фотографию свою от вечны 1942года он привез потом, после войны – кожа да кости). Люди, пронёсшие через всю войну чувство заботы о близких (а на войне каждая жертва фашизма была близким человеком), стремившиеся, оградить сердца родных от лишних переживаний, не должны быть забыты, ведь они сделали свой весомый шаг к победе, сохраняя веру в неё, не утратив настроение прежней жизни. Был момент, когда найденное Ю.Н.Соколовым удачное расположение антенн позволило его радиостанции – единственной – обеспечить связь на боевом участке. За это он был удостоин ордена «Красной звезды». Великая Отечественная война сделала всё, чтобы это военное поколение людей стало потерянным. Она отбрасывала их мечты далеко от реальности, путая дорогу ведущую к цели колючей проволокой. Они были сильные духом, отзывчивые, целеустремлённые, преданные делу и дружбе. Какой была бы судьба России, если бы на её пути не стояла вторая мировая война? Она уничтожила потенциальное будущее, но всё же в чём-то помогла другим определить его, ведь война – это неоспоримая реальность. В своих дневниках 1944-1945г.г. Ю.Н.Соколов пишет: “9 декабря 1944г. (22 года, полк стоит в Таллине, Эстония освобождена, часть должна вернуться в Ленинград). Попробую разобраться в своих целях и “смыслах”. Я не пошёл в военную школу. К ней у меня было величайшее отвращение. Почему? Не хотел быть “солдафоном”, пустышкой, не хотел быть зависимым от чужой прихоти. Хотя со временем мог достигнуть определённого положения и материального благополучия. К чему я чувствую призвание? Определённо ни к чему. Какой вид деятельности мне необходим? Экспериментирования. Что меня удовлетворит? Интересная работа, которой я способен отдаться весь. Уважение, ощущение своей ценности для окружающих, звание “лучшего” в своей среде. Материальное благополучие (не хуже других), то есть положение в обществе. Я честолюбив? Нет. Тщеславен? Мелковато, но это так. Мог ли я этого всего добиться будучи в армии? Мог бы, пожалуй. Но мог бы и не получить. Если я закончу вуз, смогу ли я получить всё это? Да, смогу, если удачно выберу профессию (мало шансов), хорошо окончу (тоже мало шансов - половина), сумею попасть на предприятие, где смогу отдаться эксперименту. Очень мало шансов для надежды, если принять во внимание, что мне нечем будет заплатить за учёбу, возможно, нечего будет “кусать” в период подготовки к поступлению в вуз. Путь армии – лёгкий путь. Жертва – человеческое достоинство. Путь “гражданки” – рискованный, голодный, трудный… но в случае удачи буду чувствовать себя человеком. Выдержу ли? У меня нет другого исхода, как выдержать”.

На фронте он был радистом высокого класса и решил стать радиоинженером. Поэтому, после войны, он вместе с немногими уцелевшими сверстниками жадно бросается в учёбу. Целеустремлённость, высоко развитое чувство долга выделяли его и среди студентов и среди молодых специалистов, пришедших в конструкторское бюро, в период, когда решалась сложнейшая задача вывода нашей радиолокационной техники на мировой уровень. Разработка новой техники требует от человека предельного напряжения, сил и полной отдачи. Дипломную работу Ю.Н.Соколов делал в специальном конструкторском бюро (С.К.Б.) на телефонном заводе имени В. И. Ленина. Именно тогда он выбрал себе новое направление в технике – радиолокацию. Эта отрасль только после войны начала развиваться у нас в стране и имела перспективы, с точки зрения Юрия Николаевича и его учителей в С.К.Б. Уже через 3 года он назначен начальником лаборатории №1 С.К.Б., становится одним из основных разработчиков нового поколения локаторов, а с начала 60-х годов в качестве начальника отдела и главного конструктора возглавляет работу по созданию нового “изделия”, превосходившего по своим качествам лучшие зарубежные образцы.

Ю.Н.Соколов был предан делу, которым занимался; он никогда не уходил вовремя с работы, не болтался по пустякам, а всё время неустанно трудился на своём организаторском и научно-техническом поприще. Он всегда был предельно корректен и уважителен к сотрудникам. Он не мог быть другим, ведь на своих плечах он вынес холодную, тяжёлую, безжалостную борьбу за жизнь – за победу. Он видел, как плачет мир.