Учебный проект Город Советск - жемчужина Вятского края

Руководитель проекта

Содержание |

Цель создания проекта

9 августа 2008 года исполнилось 90 лет со дня переименования слободы Кукарки в город Советск (население 16,2 тысяч человек). Город Советск имеет богатую и интересную историю. Жители его в разные годы и века были не только свидетелями, но и активными участниками многих важных исторических событий, наложивших отпечаток на судьбу Отечества. Советчане вписали в его историю немало славных страниц. В 1994г., к 400-летию основания слободы Кукарки, ее история была собрана по крупицам в книге "Слобода Кукарка - город Советск. 400" (1594-1994гг.), которая, несомненно, представляет ценность. Она стала учебником по краеведению.

Участники проекта

Смотри слева направо:

Шевнина Александра

Батухтина Ксения

Мешкова Анастасия

Мансурова Людмила

Каковы же истоки города?

В конце XVI - начале XVII веков на стыке русских земель с землями марийцев и вотяков воздвигались крепости для защиты Русского государства. Одной из них была слобода Кукарка, так раньше назывался город Советск. Кем основана слобода Кукарка? Существуют разные суждения. Одно из них наиболее вероятное, что она основана древними булгарами. "Кукар" - в переводе с булгарского (чувашского) означает "изгиб, излучина, лука" (река Вятка от устья Пижмы до с. Ишлык совершает изгиб, который и поныне носит название Кукарской луки), а "ка" добавили, по всей вероятности, русские к слову "слобода", которые во второй половине XVI и в XVIIвв. зазывались сюда специальными указами. На льготных условиях получали земли. Появились новые деревеньки, починки, займища. В 1870 г. о слободе Кукарке писалось: "В слободе имеются 5 каменных церквей, 65 каменных лавок, 75 деревянных. В слободе много тротуаров, сделанных из камня-серяка, опоки и даже дворы у многих зажиточных обывателей выстланы камнем." Вообще же, в Кукарке нет тех убогих лачужек, которые наполняют уездные города, а многие дома по велечине и архитектуре могли бы служить украшением губернского города.

Как торговый центр Кукарка стала известна с 40-х годов XIX в. Кукарка торговала со многими городами России. Ежегодно из её пределов вывозилось до трех млн. пудов различных товаров. Ни одна из ярмарок не обходилась без кукарских купцов.

Спасо-Преображенская церковь (справа) в каменном исполнении построена в 1752г. (на месте сгоревшей в 1750г. деревянной). В 30-е годы взорваны 2 колокольни, снесен верх здания, осуществлен пристрой. Длительное время в нем находился районный Дом культуры, сейчас краеведческий музей.

За годы своего существования образовательное учреждение несколько раз меняло свое название: -Кукарская учительская семинария; -Советская учительская семинария; -3-годичные педагогические курсы; -Педагогический техникум; -Педагогическое училище; -ГОУ СПО "Индустриально-педагогический колледж г.Советска" (с 01.01.2007г.). Но более ста лет образовательное учреждение неизменно сохраняет свое первоначальное предназначение - подготовку учителей начальных классов.

Экскурсия по городу

Природные памятники Советского района

«Вятской Швейцарией» и «сниженными Альпами» называют наш край в литературе. У трех рек стоит г.Советск. Пижма (в переводе с марийского «Желтая вода»), приняв у города последний и самый крупный приток – р.Немду, огибает городскую окраину и вскоре сливается с Вяткой. По мнению А.А. Маркова название реки Вятка происходит от удмуртского племени ватка (ватмурт), что означает человек – бобр, а река Вятка – бобровая река. По-видимому, тотемом небольшого удмуртского рода, обитавшего в месте впадения р.Пижмы в р.Вятку, где возникли первые поселения русских, был бобр. Отсюда и название реки.

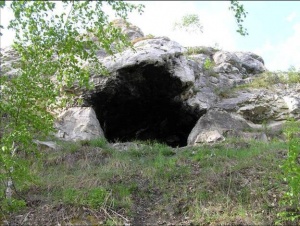

В 7 км. от г.Советска (в сторону с.Ильинска) у д. Зараменье река делает крутую излучину, обнажая известняковый массив в виде высокой обрывистой стены, на светлом фоне которой издалека видна чернотой зияющая полость, похожая на чело огромной печи. «Чёртовой печью» и прозвали в народе этот карстовый грот. Теперь его называют Зараменской пещерой.

Высота её 3,5 м., ширина 4,5 м., глубина 4м., вглубь свод его снижается до 2м. В задней стене есть 3 отверстия. Из грота через два узких лаза можно попасть в небольшую внутреннюю полость, высота которой едва достигает метра, длина около пяти, а ширина немного более двух метров.

С Зараменской пещерой связано немало преданий. Наиболее популярным, в начале прошлого века, была догадка о том, что эта пещера имеет несколько ходов. Один ведёт по направлению к г. Советску, доходит до места, где стоит Собор (ныне не существующий, рядом со зданием краеведческого музея), поворачивает к р.Пижме и под берегом её подходит к месту Пижемского городища, расположенного в 5км. от г. Советска, где р.Пижма впадает в Вятку. По этому поводу группой любителей – краеведов при Советском районном музее было решено отправиться в эту пещеру с целью подробного её обследования и проверки имеющихся о ней слухов. Обследована пещера была 1 января 1921 г. В отчёте зав. краеведческим музеем И.М. Рухляев писал: «… происхождение пещеры и её ходов явный результат деятельности воды, о чём свидетельствуют и камень посередине пещеры и ноздреватое (губчатое) строение нижнего края правой стены в форме ответвлений. Температура внутри пещеры выше 0 градусов, что принимая во внимание мороз снаружи пещеры в 29 градусов, а так же отсутствие движения воздуха в ней, даёт возможность отрицать наличие далёких ходов. До недавнего времени Зараменская пещера считалась единственной в области, но оказалась единственной лишь со столь внушительным внешним видом».

В 1974г. была открыта ещё одна пещера «Киров – 600». Вход в пещеру находится на дне глубокой карстовой воронки на краю леса между старой дорогой и полем. Найти эту воронку не просто. Без специальной подготовки и специального снаряжения спуск в любую пещеру всегда большой риск. Зато проникнув в неё, видишь, что оказался в настоящем каменном мешке. В пещере много ответвлений и «этажей». Кроме того, в пещерах идёт естественный процесс их дальнейшего развития, происходит разрушение свода, падение отдельных глыб. Сегодня «Киров – 600» мало чем напоминает ту пещеру, какой она была в год её первого обследования кировскими спелеологами.

На противоположном берегу Немды была расположена деревня Чембулат. Перед деревней, слева, в небольшой березовой рощице, и справа, на поле, встречаются карстовые воронки. Термин «карст» - означает «камень». Воронок особенно много у деревни, к юго-востоку от неё. Всего здесь насчитывается до 80 воронок разного диаметра и глубины. Местонахождения некоторых можно определить издалека – на ровной пахоте видны островки кустов и деревьев, растущих по краям воронок. Через колодцы воронок спелеологам иногда удаётся проникнуть в подземные полости. Именно там и были открыты на берегах Немды пещеры, которым по праву первооткрывателей их исследователи дали названия: Парадная, Обвальная, Холодная, Безымянная, Софроновская. Самая интересная из них – Парадная. Она получила своё название за красивое сверкание и блеск в лучах фонарей кальцитовых натёков и щёток небольших желтоватых сталактитов. Ничего подобного в других наших пещерах обнаружить не удалось. А Софроновскую назвали по имени местного жителя, показавшего воронку, на дне которой был обнаружен ход в пещеру. Все обследованные пещеры Чимбулатского района небольшие. Максимальная глубина едва превышает 20 метров, а протяженность чуть более 80 метров. В некоторых пещерах живут летучие мыши. Весной и летом после сильных ливней в воронки устремляются потоки воды несущие разный хлам. Вполне возможно, что на дне многих из них под мусором и грязью скрываются входы в ещё неизвестные пещеры. На берегах Немды и в ряде других районов области много таких воронок, ждущих своих исследователей. Правее карстовых воронок стоит густой лес, который хранит под сводами своих деревьев ещё одно интересное для туристов место – «Живой камень». Так называется утес, возвышающийся над Немдой. В давно минувшие времена здесь были большие селения марийского народа, и жил среди них могучий и славный богатырь по имени Чумбулат. До сих пор народ хранит сказания о богатыре Чумбулате. К сожалению, сейчас на этом месте находятся остатки некогда высокого утёса.

В 500 метрах от утёса есть небольшой ручей, вода которого пересекает щебёнку дороги. Чуть поднявшись по нему вверх, оказываешься у небольшого водопада. Он назван именем несуществующей ныне деревни Береснята. Общая высота водопада 25м. Он представляет собой 6 уступов, высотой – 1м., 2,5м., 1,5м., 2,5м, 4м., 7,5м. Это довольно мощный источник. Далеко слышен шум падающей с каменных ступеней воды. Лишь продолжительные морозы заставляют его неподвижно застыть на уступах каньона праздничным хрусталём сосулек.

В 21 км. от Советска у деревень Камень и Чембулат образовался целый гористый комплекс: тут и скалы, утёсы, отвесные стенки, пещеры, гроты, воронки, каньонообразный овраг. Высота берега достигает 45м. Ниже д. Камень, посреди берегового склона, почти напротив д. Чембулат возвышвется 8-метровый известняковый столб, - «Часовой» - обточенный ветром и водой останец отколовшийся когда-то от известнякового массива глыбы, это результат проявления исключительно редкой у нас формы поверхностного карста.

В 1975г. здесь был открыт новый для флоры всего востока Русской равнины вид растения семейства крестоцветных – шиверекия подольская. Это растение – реликт третичного периода, самое древнее, которое сохранилось с тех пор.

Красивы берега Немды. На многих участках её берегов появляется ощущение, что находишься не в нашей равнинной области, а в каком-то горном районе, настолько круты высокие, заросшие лесом склоны, так много камня под ногами. Тщетно пытался когда-то в прошлом бедный люд отыскать клады на немдинских утёсах. А клад здесь всё же есть. Создала его сама природа – целый «сундук с богатствами», который сверху она украсила шедеврами своего творчества.

Советский район украшают не только немдинские «стенки», есть у нас ещё одно замечательное место со своими памятниками природы. Это Суводский бор. Живописный сосновый бор, расположенный на левом берегу р.Вятки, раскинулся на песчаных холмах. Здешние холмы – древние дюны. Они образовались более ста тысяч лет назад при таянии гигантского покровного ледника. Воды тающего ледника переносили и откладывали огромные массы песка, из которого позднее в более засушливую эпоху ветры сформировали здесь типичный пустынно-дюнный ландшафт. Такой рельеф был широко распространён в четвертичном периоде, когда в нашем крае господствовали пустыни. В настоящее время дюны поросли травой и лесом, форма их изменилась, и сейчас они представляют собой бугры и гряды высотой до 8-15 метров. Но не только это привлекает туристов в сосновый бор.

Суводский бор красив в любое время года! Стеной стоят медью отливающие на солнце ровные стволы высоких сосен. Воздух насыщен ароматами хвои… Приятно бродить по его дорогам и тропам. Даже весной и осенью на них не бывает обычной для этого времени грязи – песок быстро впитывает воду.

Вдоль дороги и прямо в лесу весной обильно цветёт прострел, среди населения больше известный под названием сон-трава. Его крупные сине-фиолетовые цветки на коротких опушенных стебельках давно уже стали большой редкостью вблизи многих сёл и посёлков области. В мае повсеместно появляются и цветы ландыша. Его в бору очень много. Яркой белизной сверкают на фоне зелени его поникшие кувшинчики. Словно кто-то выточил их из слоновой кости или изготовил из тончайшего фарфора! Летом и осенью они заменяются оранжевыми горошинами ягод. Местами ландыш заполняет всё свободное пространство на поверхности почвы бора.

В десяти километрах от Лесотехникума, в 95-м квартале, слева от дороги можно увидеть несколько можжевельников. Это единственный в наших лесах представитель теплолюбивого семейства кипарисовых. Подобно своим изнеженным родственникам, можжевельник - вечнозеленое дерево, обладающее удивительной способностью выделять очень много летучих органических веществ, которые убивают различных микробов. Специалисты утверждают, что один гектар можжевельниковых зарослей способен за сутки «выбросить» в воздух такое количество этих веществ, что их вполне достаточно для очистки от микроорганизмов воздуха целого города! Больше всего удивляют размеры суводских можжевельников – высота в несколько раз больше обычных. За такой гигантизм их называют древовидными. Это настоящие мощные деревья по 12-14 метров высотой, с диаметром ствола 31 см. Единственные экземпляры их встречаются во многих районах области, но больше всего именно здесь, в Суводском бору. Они образуют сплошные заросли, растут единично или небольшими группами.

И ещё одно чудо-дерево можно встретить в Суводском бору. Это лиственница-великан, которой более 300 лет. Растёт лиственница у дороги на краю вырубки в сторону села Суводи. Гигантской колонной уходит ввысь ровный мощный ствол. Его высота более 40 метров. Это одно из самых высоких деревьев области. Ствол ровный и довольно тонкий для такого мощного дерева. Диаметр – 84см.

Недалеко от посёлка Лесотехникум есть ещё один памятник природы – Быковщинское озеро, которое в старину называли «Чёрным». Своё название озеро получило от близлежащей деревни – Быковщина. Берега кажущегося овальным озера – низкие, большей частью переувлажнены или заболочены. Лес почти вплотную подступает к воде. В озеро впадает ручей с прозрачной и чистой водой, вытекающий из мощного родника в логу на краю поля у бывшей деревни. На северо-западе из озера вытекает небольшая речка Масленка, не позволяющая подниматься уровню озера. К западу от озера речка постепенно теряется в лесных завалах. Озеро имеет карстовое происхождение, глубина – 12 метров. Вода довольно прозрачная, и в солнечную погоду дно просматривается на большую глубину. Со стороны, это прекрасное место для купания, только не следует забывать, что глубина от берега нарастает очень быстро. Здесь очень много рыбы. Летними тёплыми вечерами на охоту вылетает масса летучих мышей. В окрестностях озера много древовидных можжевельников с красивой пирамидальной кроной – настоящие кипарисы! Их высота от 6 до 10 метров. Здесь же обнаружены два экземпляра высотой 16 метров.

Местность вокруг города необыкновенно красива. Праздничность сосновых боров и монашеская строгость еловых лесов, роскошь многоцветья трав и сверкающие влажной зеленью пойменные заливные луга. А какое обилие рек! В двух километрах от города в многоводную Пижму впадает тихая речка Немда. Через 5 километров сама Пижма вливается в мощную реку Вятку, которая протекает между Жерновогорьем и Лесотехникумом, включенными в городскую черту. А озера и старицы округи, ключи, вблизи которых предпочитали ставить свои починки вятские крестьяне! Среди обаяния этой природы спокойно спускаются к Пижме дома и улицы города Советска. И чувствуется удивительная гармония и равновесие между городом и окружающей природой. Здесь есть все: высокий крутой берег и пологий спуск к песчаному пляжу. Панорама величественна и прекрасна.

Местные знаменитости

Почетные граждане города Советска

Михаил Иванович Изергин организатор Советской власти в слободе Кукарке и окружающих деревнях. По его инициативе слобода Кукарка переименована в город Советск 9 августа 1918 года.

Мария Степановна Завалишная композитор, член Союза композиторов, заслуженный деятель искусств СССР , основатель и первый преподаватель музыкальной школы в городе Совестке. Она автор более 200 детских песенок, 40 романов, детской оперы и кантаты, озвучила более 900 музыкальных спектаклей.

Ведерников Александр Филиппович

народный артист СССР, один из ведущих солистов Большого оперного театра в Москве. Награжден Государственной премией СССР, орденом Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, медалями. Победитель Международного конкурса им. Шумана ( Берлин,1956), лауреат Всесоюзного конкурса (1956), заслуженный и народный артист Чечено-Ингушетии. Тесно связан с вятким краем, часто приезжает в родные места, выступает с концертами для земляков.

Лариса Александровна Полякова работала преподавателем русского языка и литературы в средней школе №2, отличник народного просвещения, награждена орденом Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, знаком «Отличник народного просвещения».

Вера Николаевна Завадская весь трудовой путь связала с образованием, длительное время работала преподавателем в педагогическом училище. Выйдя на пенсию, вела большую работу по воспитанию учащихся города Советска. ветеран партии и комсомола. Награждена значком «Отличник народного просвещения».

Галина Ивановна Суслова более 30 лет проработала в детском дома воспитателем, возглавляла кустовое районное методическое объединение дошкольных работников, была общественным инспектором областного отдела народного образования по дошкольному воспитанию. После выхода на пенсию – председатель ветеранской организации РОНО. Член областного Совета ветеранов.

Меньшиков Валерий Александрович

профессор, доктор технических наук. Работал главным инженером космодрома Байконур. Генерал-майор. Автор более 300 научных работ. В настоящее время директор НИИ КС им. Максимова А.А, заслуженный деятель науки РФ. Лауреат премии Правительства РФ.

Корякин Николай Анатольевич

Опочный промысел известен на Вятке с XII века. Опоку применяли для облицовки зданий, выкладки полов, выделки надгробий. Декоративная резьба по белому известняку начала активно развиваться в первой половине XIX века. К концу XIX века промысел достиг наибольшего размаха. В 90-е годы ХХ века резьба по белому камню начала возрождаться в историческом центре этого промысла—Кукарке (г. Советск). Сейчас по опоке в Советске работает самобытный мастер Корякин Николай Анатольевич. Опокой занимается с 2000 года. Первая скульптура из жернового известняка—фигура льва в натуральную величину у входа в краеведческий музей города Советска.

- Рыбка.jpg

Рыбка

Тематика творческих работ учащихся по теме проекта

1. Байконур - моя боль и любовь (цикл статей о почетном гражданине города Советска Меньшикове В.А.) Автор работы Смышляева Елена, учащаяся лицея, участница XII обласных Циолковских чтений, 2008 год.

2.

3.